骨董品/骨董市ネットギャラリー

骨董アンティークが大好きなあなた、「なんでも鑑定団」を見ても良く分からないあなたに、ビートルズと共にお気に入りの”逸品”を探すきっかけを持って頂くためのサイトです。

「なんでも鑑定団」で説明された青磁の歴史。

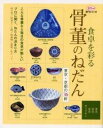

今日のテーマは「青磁」。澄みきった空の青を感じる!

「青磁」、私はすごく大好きな「うつわ」です。 作品毎に、色が微妙に違いますが、青緑色で釉薬のヒビ割れがあるものが、好みです。ここに美しさを感じてしまうのです。

青磁についてまとめます。

青磁の歴史

中国の商(BC16世紀頃~BC11世紀頃)の時代に起こり、唐・宋の時代で発展した。 南宋 龍泉窯で作られた青磁を中心にすごい発展をとげた。

青磁の青への思い

中国の宮廷たちは、雨あがりの済みきった空のような青を望んだ。

青色となる秘密

1200度以上で焼成される高火度釉、植物灰を主成分とし、酸化第二鉄(「弁柄(ベンガラ)」とも呼ばれる)を含有する。 焼成によって、原料の酸化第一鉄ができ青~緑を発色した透明ガラスとなる。 青磁の花生の事例を載せました。

青磁花生を体感しよう。

清水焼 青磁一輪生 鶴首 三代蘇山 |

深川製磁 青磁富士彫刻 環付10号花生 |

○鍋島青磁双耳花生○【古美術骨董品・江戸後期の品】 |

深川製磁 竹青磁牡丹陽刻 花生 |

深川製磁 竹青磁花蝶花生 |

深川製磁 竹青磁花蝶 花生 |

スポンサーリンク

PR